- 「最近なんだか疲れが取れない‥」

- 「体力が急に落ちてきた」

- 「そろそろ健康のために何かしなきゃ」

50歳を過ぎると急激に体の不調が増えてきて「何とかしなくては」と焦り始める人が多くいます。

私は介護施設で看護師として働き、多くの人の老後を見てきました。人生の最終章を「元気に過ごすか」「寝たきりで過ごすか」は、50代以降の過ごし方にかかっています。

Ns.きらりん

Ns.きらりん50歳を過ぎたら、生活習慣を見直しましょう!

この記事では、50代から始めるべき生活習慣を、健康の土台である「食事」「運動」「睡眠」の観点から解説します。

この記事を読めば、不調を感じはじめた50代以上の人が健康を改善し、10年20年後まで元気に過ごせる生活習慣がわかります。

かんたんに実践できるものばかりですので、生涯現役でイキイキと過ごしたい方は最後まで読んでください。

生活習慣を見直して健康寿命をのばす

生活習慣を改善することで、健康寿命をのばすことができます。

健康寿命とは、「介護を必要とせず自立した生活ができる期間」のことです。現在は、平均寿命と健康寿命の差が10歳ほどあり、この差を減らすことが高齢化社会の課題となっています。

健康寿命をのばすことが大切です!

50代は、体力の衰えや睡眠の質の低下、太りやすくなるなど身体の変化を実感しはじめるときです。実感できる変化だけでなく、動脈硬化や骨密度の低下など自覚しにくい老化現象も出現してきます。

若い頃と同じ生活を続けていると、生活習慣病につながり心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気へと進行してしまうこともあるのです。

でも心配はいりません。50代は生活習慣を見直す絶好のチャンスです。生活習慣を見直すことで生活習慣病を予防し、健康寿命をのばすことができます。

健康習慣を身につけて、介護を必要としない老後を送りたい方は、これから説明する方法を実践してみてください。

「運動」編|毎日10分多く体を動かすことから始める

毎日の運動は体力や筋肉を維持するために欠かせません。でも、激しい運動は必要ありません。買い物や家事、通勤など日常生活のなかで今より10分多く体を動かすこと(+10:プラステン)1から始めましょう。

ウォーキングは1日10分から始める

これからウォーキングをはじめる人は、無理をせずに10分程度から始めましょう。ウォーキングは正しいフォームで行うことが大切です。

- 背筋を伸ばし、かかとから着地する

- 視線は15mほど先をまっすぐ見る

- 慣れてきたら「早歩き」「ゆっくり歩き」を交互に行う

50歳からは「貯筋」が大切

貯筋(ちょきん)とは、貯金のように日頃から筋肉を蓄えておくという考え方です。50歳を過ぎると、1年に1〜2%筋肉量が減少する2といわれています。老後でも筋肉を維持して、自立した生活が送れるよう今のうちから鍛えておきましょう。

50歳を過ぎたら、「貯筋」をはじめましょう!

50歳以降におすすめの筋肉トレーニング

50歳以降におすすめの筋トレを3つ紹介します。「無理なく」「継続できる」「効果が出やすい」ものを厳選しました。老後まで筋肉を維持して、日常生活を快適にしたい人は習慣にしましょう。

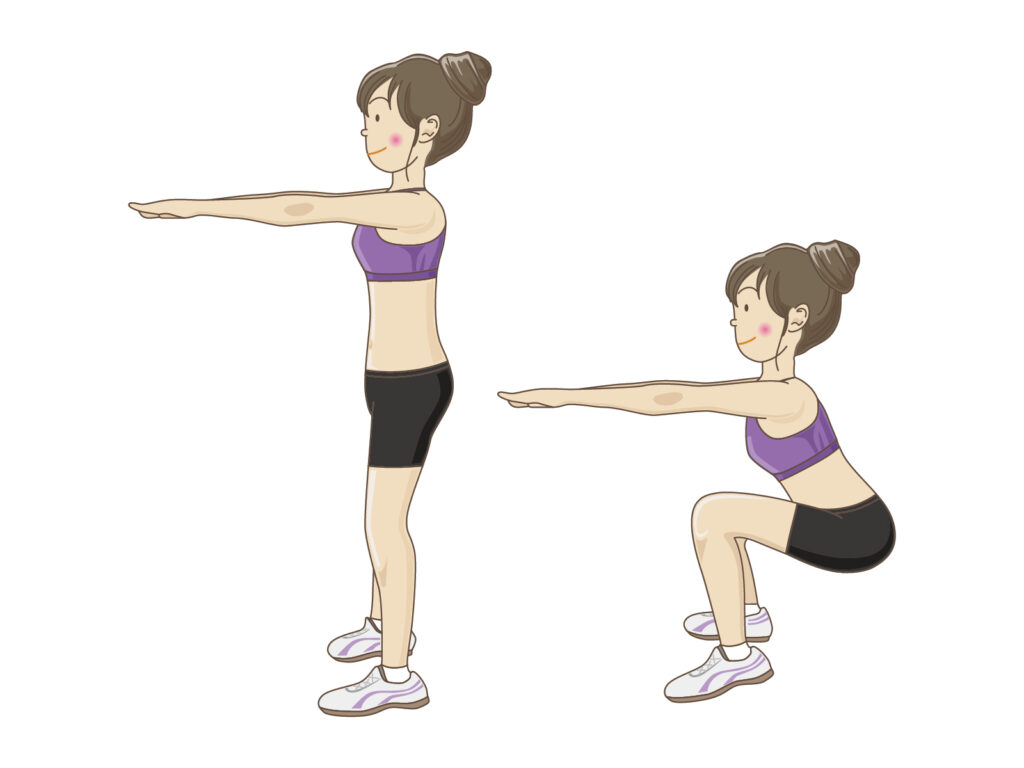

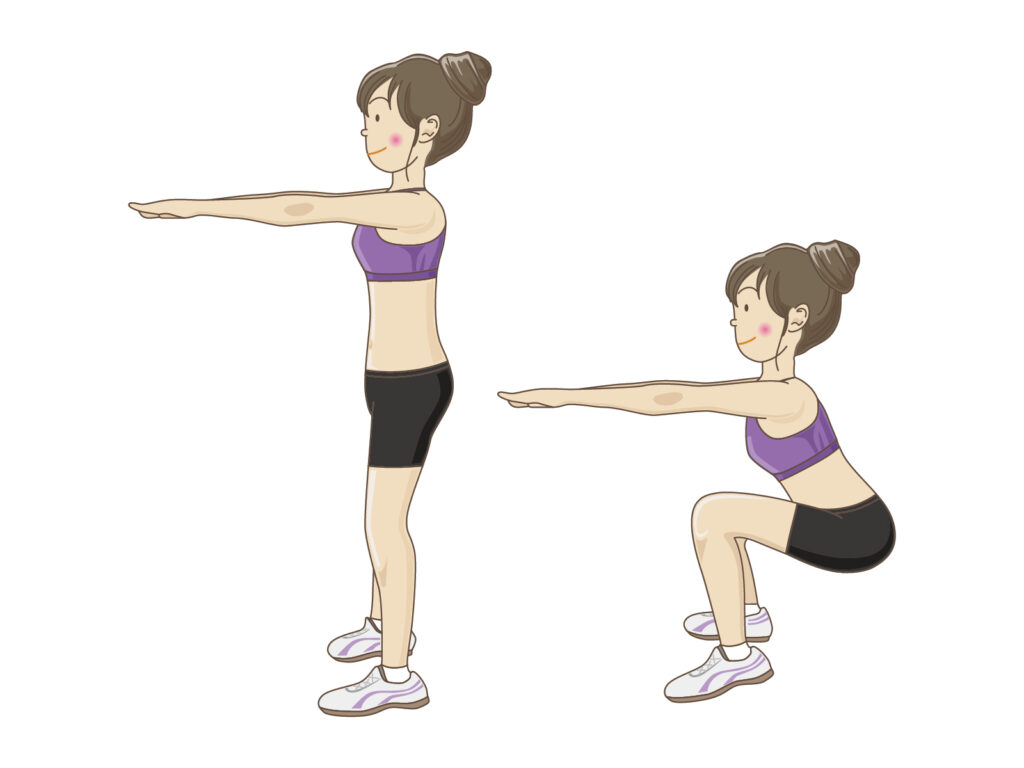

①スクワット

スクワットは、加齢にともない衰えやすい下半身を効率よく鍛えられる運動です。スクワットを行う効果には以下のようなものがあります。

- 転倒予防

- 代謝アップ

- 骨粗しょう症の予防

- 肩こり・腰痛の予防と改善

やり方呼吸をしながら太ももが床と平行になるまでゆっくりと腰を落としていく。

回数の目安10回2セット

ポイント膝を痛めないように、膝がつま先より前に出ないようにする。

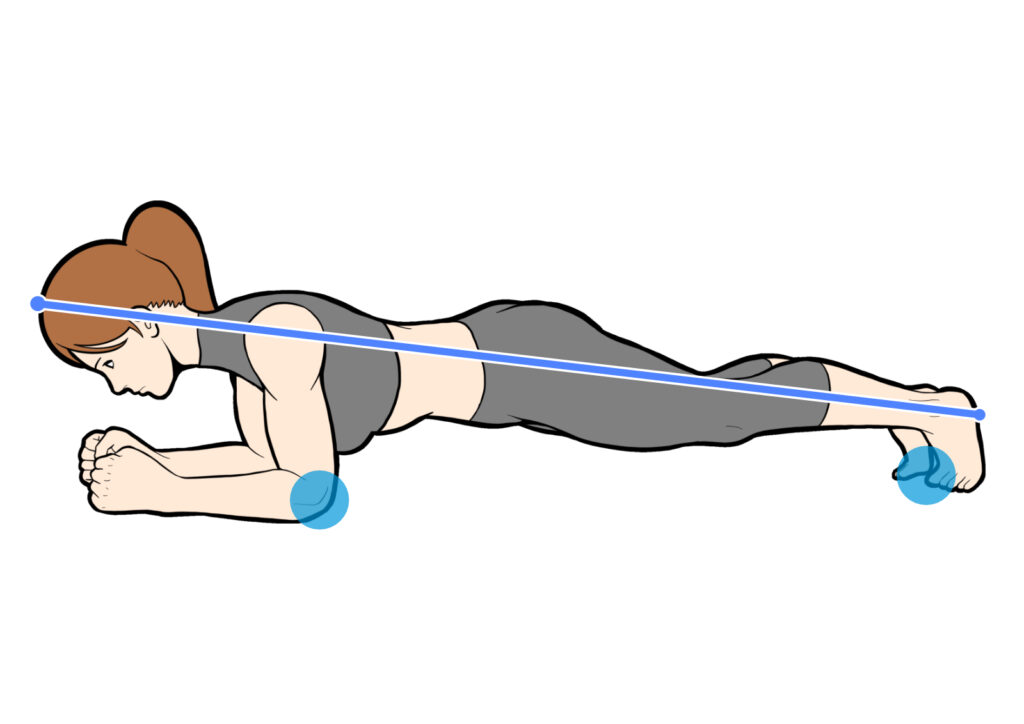

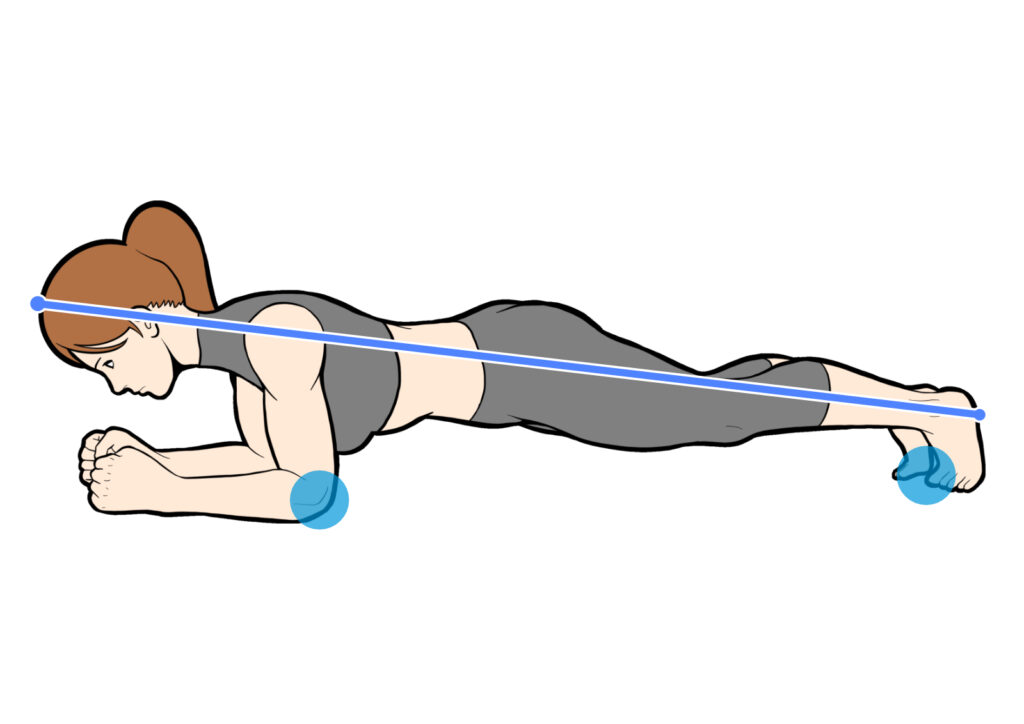

②体幹トレーニング(プランク)

プランクは、体幹を鍛える筋トレです。体幹とは、胴体部分であり体の軸となる部分です。体幹は姿勢のバランスを保ち、様ざまな動きの土台となります。プランクを行う効果には以下のようなものがあります。

- 姿勢がよくなる

- 代謝アップ

- 肩こり・腰痛の予防と改善

- お腹まわりの引き締め

やり方うつ伏せになり、肘とつま先を床につけ、頭からかかとまで体を一直線にキープする。

時間目安20〜30秒2セット

ポイント腰をそらしたり、お尻を突き上げたりしない。

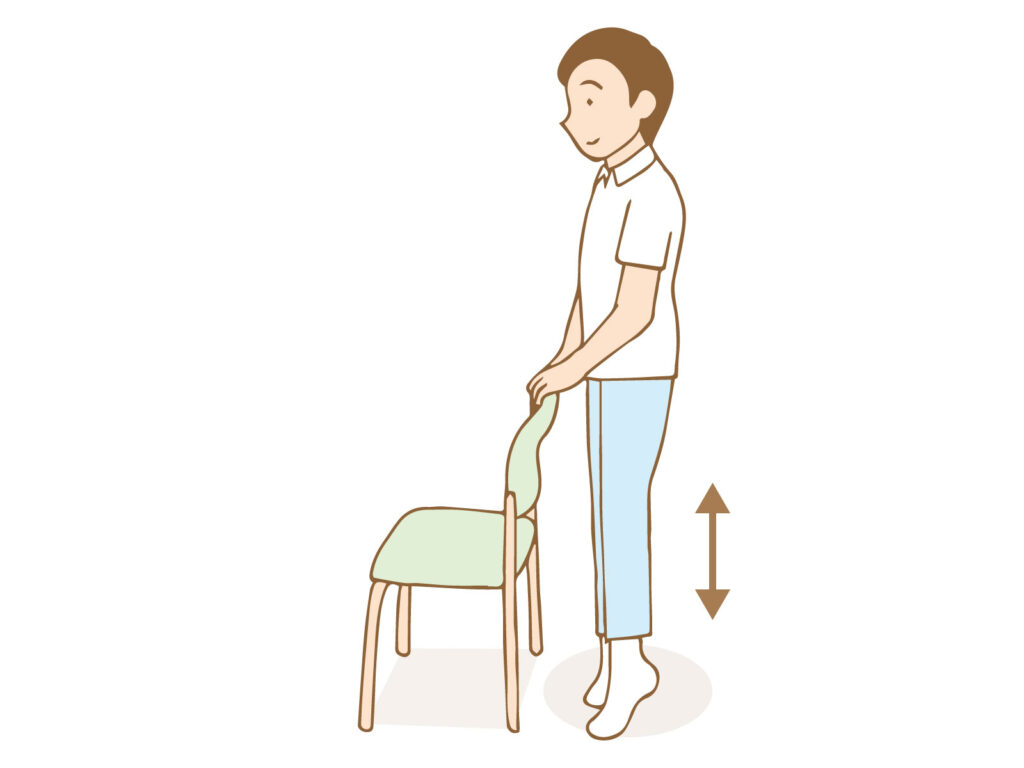

③かかと上げ

かかと上げは、ふくらはぎを鍛える筋トレです。ふくらはぎは、体を支えるだけでなく、血流を心臓に戻す「下半身のポンプ」の役割を担っています。かかと上げを行う効果には以下のようなものがあります。

- 転倒予防

- 姿勢の安定

- 下半身の血行促進

- 足のむくみ・冷えの改善

やり方足を肩幅に開いて立ち、ゆっくりかかとを上げ下げする。

回数の目安15回2セット

ポイントゆっくり行うこと。上げた時に1秒キープするとさらによい。

ウォーキングと筋トレを組み合わせる

ウォーキングなどの有酸素運動は脂肪燃焼に効果的。筋トレなどの無酸素運動は筋肉の維持・増加に不可欠です。両方を組み合わせることで、引き締まった健康的な体をつくることができ、生活習慣病の予防にもつながります。

「食事」編|50歳からの栄養バランスの見直し

50歳を過ぎると筋肉量の低下やホルモンバランスの変化、消化機能の低下などにより、必要な栄養のバランスが変わります。

50代以降に意識して摂りたい6つの栄養素

50代以降の健康維持には、以下の栄養素が特に重要です。

- 炭水化物(エネルギー源)

- 脂質(エネルギー源)

- タンパク質(エネルギー源)

- カルシウム(骨の健康を保つ)

- ビタミンB,D群(体の機能を調整する)

- 食物繊維(腸内環境を整える)

タンパク質

加齢とともに減少する筋肉量の維持のため、意識して多めに摂るようにします。

肉(赤身)、魚、卵、大豆製品(豆腐、納豆)、乳製品など

カルシウム・ビタミンD

特に女性は、女性ホルモンの分泌の低下により骨粗しょう症になりやすいです。カルシウムはミネラル(無機質)の一種で、骨の材料となります。ビタミンDはカルシウムの吸収を助けるため、積極的に摂りましょう。

- カルシウム:乳製品、小魚、大豆製品(豆腐、納豆)など

- ビタミンD :魚(サケ、サバ)、きのこ類、卵など

ビタミンB群(特にB12)

ビタミンB群は、疲労回復やエネルギー代謝、認知機能維持のために必要な栄養素です。50歳を過ぎると胃酸の分泌が減少し、特にビタミンB12は食品からの消化吸収が阻害されやすいため、意識して補う必要があります。

魚介類、肉類、卵、乳製品など

食物繊維

食物繊維は便通をスムーズにしたり、血糖値の急激な上昇を抑えたりします。食事で摂ると、満腹になりやすく食べ過ぎ防止にもなるので、毎食必ず摂るようにしましょう。

穀類、豆類、野菜、果物、きのこ類、海藻など

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、血管の健康を保ち心臓病や脳卒中の予防をします。意識して摂るようにしましょう。

青魚(サバ、イワシ、サンマなど)、亜麻仁油、えごま油など

生活習慣病を予防する食べ方

生活習慣病を予防するためには、食べ方に工夫が必要です。実践しやすいように具体的にみていきます。

理想の食事は「和定食」をイメージする

食事をバランス良く摂るには、主食、主菜、副菜、汁物をそろえるとよいでしょう。和定食をイメージすると分かりやすいです。また、3食を規則正しく食べることが理想です。規則正しい3食の食事は、血糖値の乱高下を防いだり、体内時計のリズムと整えたりして生活習慣病を予防します。

「ベジファースト」で腹八分目に

食事はゆっくりよく噛んで腹八分目に抑えましょう。食べる順番は、野菜から食べはじめる「ベジファースト」で食べます。食べる順番を守ることで、血糖値の急激な上昇を抑えることができます。具体的には、以下の順番で食べます。

- 野菜、きのこ、海藻

- 汁物、タンパク質(肉、魚、卵など)

- 炭水化物(ご飯、パンなど)

ベジファーストは、すぐに実践できるので

ぜひ習慣にしましょう!

塩分を控える

塩分の摂りすぎは高血圧や脳卒中のリスクを高めます。出汁や香辛料、お酢などで風味を足したり、タレを別皿にしたりして量をコントロールしましょう。

「睡眠」編|睡眠は量より質が重要

睡眠は心と体の疲労を回復し、日中に学んだ情報を記憶に定着させます。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復が行われます。質の高い十分な睡眠を確保することが、心身の健康を維持するために重要です。

睡眠の質を高める習慣5選

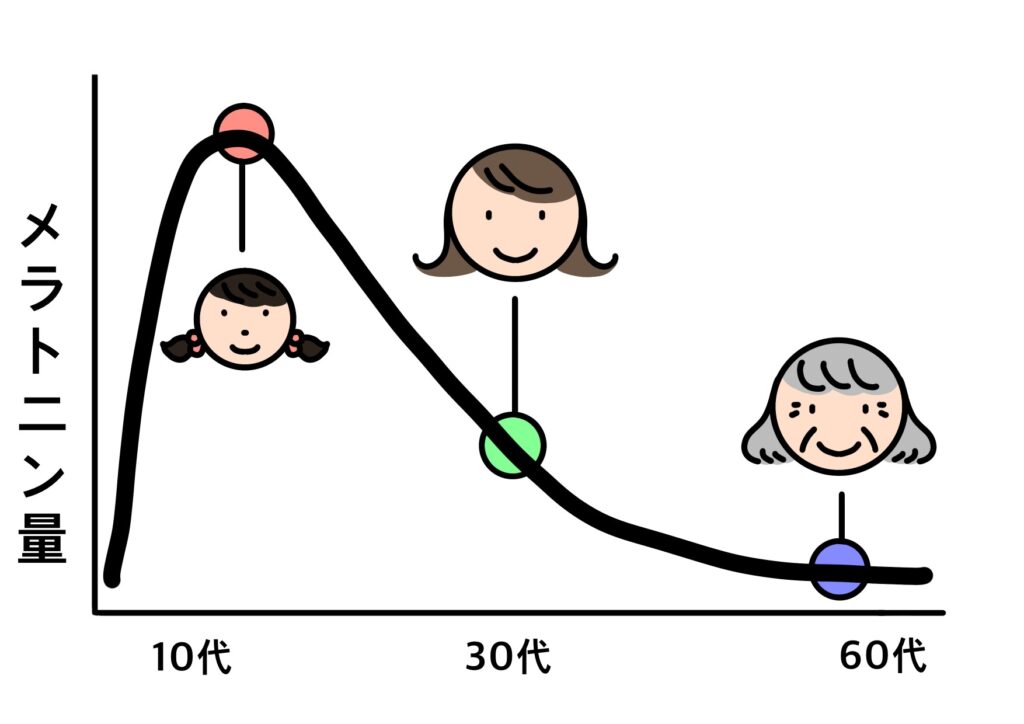

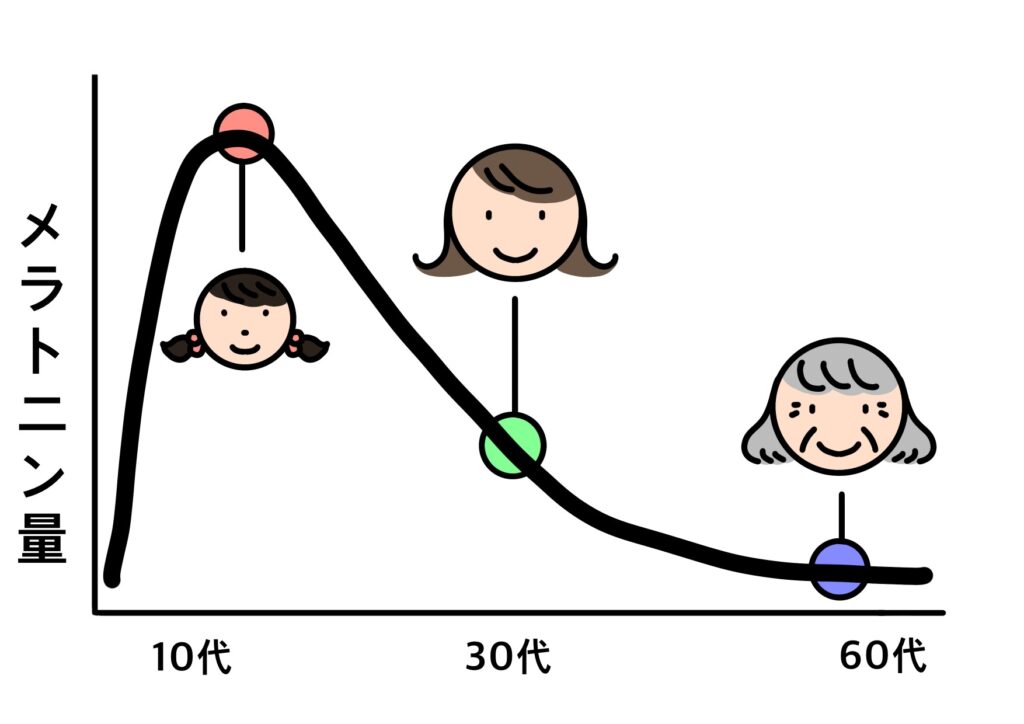

睡眠を促すホルモン「メラトニン」は加齢とともに分泌量が減っていき、体内時計を調整する力も弱まります。50歳を過ぎると眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりしやすくなったりするのは、メラトニンが不足するためです。

ここでは、加齢により低下した「睡眠の質」を高める習慣を5つ紹介します。睡眠を改善して、健康にイキイキと過ごしたい人は実践してみてください。

①毎日同じ時間に起きる

毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計がリセットされ睡眠の質が向上します。休日だからといって遅く起きると、体内時計が乱れて寝つきが悪くなったり、日中に眠気やだるさを感じやすくなったりします。

②朝日を浴びる

起床後すぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。朝の光が体内時計をリセットし、同時に幸せホルモンといわれている神経伝達物質「セロトニン」が分泌されます。セロトニンが、夜になるとメラトニンに変換され、寝つきやすくなります。

③就寝90分前に入浴する

就寝90分前を目安にぬるめのお湯(40度以下)にゆっくり浸かることで、質の良い眠りにつながります。入浴で一時的に上がった体の深部体温が下がるタイミングで、眠気が誘発されるのです。

④寝る前にスマホを見ない

寝る前にスマホの画面を見ると、ブルーライトによりメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなります。ベッドに入る1時間前からはスマホの使用を控えましょう。

⑤寝る前はリラックスして過ごす

寝る前にリラックスして過ごすことで、眠りにつきやすくなります。リラックスすることで、体を「休息モード」にする副交感神経が優位になり、スムーズに入眠しやすくなるのです。リラックスして過ごす方法には、以下のようなものがあります。

- 寝る1〜2時間前から部屋を間接照明にする

- 心地の良い音楽を聴く

- ノンカフェインの温かい飲み物(ハーブティーやホットミルクなど)を飲む

- アロマオイルの香りを取り入れる

- 読書をする

新しい習慣の継続のコツは「仕組み化」

健康習慣を継続するために必要なのは、モチベーションだけではありません。無理なく続けられる「仕組み」を生活に組み込みましょう。完璧を目指さず、ときには休んでも大丈夫。また翌日から再開すればよいのです。

ここでは、健康習慣を継続しやすくなる代表的な方法を3つ紹介します。

①目標のハードルを下げる

最初から大きな目標を立てると挫折しがちです。例えば「毎日腹筋50回する」ではなく「毎日1回だけ」など、「これなら絶対できる」というレベルから始めて慣れてきたら少しずつ増やしていきましょう。

②習慣は「ついで」を利用して日常に組み込む

新しい習慣を継続するために、「ついで」を利用する方法があります。新しい習慣を「今までやってきた行動」にくっつけるという方法です。「ついで」を利用することで、意志の力に頼らずに日常で自然に行動することができます。具体的な方法には以下のようなものがあります。

- 歯を磨く「ついで」にかかと上げ運動

- テレビを見る「ついで」にストレッチをする

- トイレに行く「ついで」にスクワットをする

- エレベーターやエスカレーターを使わず階段を使う

③環境をととのえる

例えば「夜寝るときはスマホを手の届かないところで充電する」「ウォーキングシューズを玄関に置いておく」など、先に環境を整えておくことで行動しやすくなります。

無理なく継続することが

何よりも大切です!

まとめ

この記事では、体の変化を実感しはじめた50歳以上の人が実践しやすい健康管理の方法を紹介してきました。

健康の土台は「食事」「運動」「睡眠」の3つです。この3つは三位一体となってお互いに影響し合っています。3つのどれが欠けても健康の土台を築くことはできません。

健康づくりは1日で達成できるものではなく、継続が大切です。しかし、まずは「はじめの一歩」が大切。その一歩の積み重ねが、10年後20年後の「健康でイキイキと生きる未来」につながっています。

この記事が、その「はじめの一歩」のきっかけとなれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。